今日は週一回水曜のピリカアマムベーカリーの日。

オーガニックに取り組んで得た一番の宝は、思慮深い温厚な人と知り合う機会に恵まれた事だとよく申しております。

今日は朝から3組の方々が農場に関心をもって来てくれました。パンをご購入の方におかれましても、このような遠方まで、何か思う所があって来られてる方がおられると思います。

このようなご縁に恵まれた事を心より深く感謝いたします。

今日は週一回水曜のピリカアマムベーカリーの日。

オーガニックに取り組んで得た一番の宝は、思慮深い温厚な人と知り合う機会に恵まれた事だとよく申しております。

今日は朝から3組の方々が農場に関心をもって来てくれました。パンをご購入の方におかれましても、このような遠方まで、何か思う所があって来られてる方がおられると思います。

このようなご縁に恵まれた事を心より深く感謝いたします。

初冬まきマスタード(シロカラシ) #pirkaamam#bio#organic

掘れども掘れども種が見つかりません。

おそらく初冬の暖かい日に発芽して積雪下で枯死して分解して(腐って)しまったのでしょう。※初冬の発芽はその時に掘って確認済みです。

約14ヘクタールでの大規模試験は見事に失敗に終わりました(と思います)。

マスタード(シロカラシ)は初春~初夏の暖かい日に蒔いた方が良いですね。初春の暖かい日に蒔き直します。

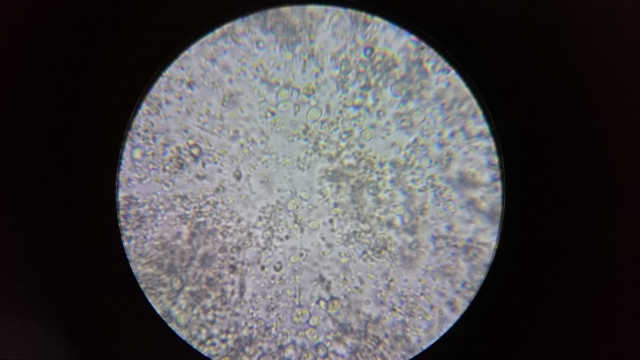

枯らし期間を終了したらしき麦種、x1600。

約一か月かけてようやく原元種が完成しました。本当に純粋になっているのか顕微鏡で見てもよくわかりませんでしたが、パンにもなりましたし一応達成としておきましょう。酵母の項はとにかく長かった印象です。

まあまあの純粋度ではあると思うので、あとは折を見て原元種を元にアレンジを色々と試していけたらと思います。

乳酸菌がいたらどう見えるのかR-1ヨーグルトを混ぜて試しました。

乳酸菌は酵母よりかなり小さいようで、何が何だかよくわかりません。乳酸菌は何故かわかりませんけど動く(一定方向に群れで流れている)印象です。

ドライイーストを参考に見てみました。

不純物なく酵母だけがギッシリいて驚きました。

元種にあんなに手間暇かけるならドライイーストで良いような気がしました。

小麦粉TA160、らしき麦種10%、塩1%、1次発酵30℃5時間、2次発酵30℃1時間、ダッチオーブン焼成20分

ストレート法だとずいぶんと時間がかかりました。湧きの静まった酵母を使う場合は前日仕込みが良さそうです。

発酵の加減が少しずつわかってきて、ダレずに窯伸びしたお陰か初めてクープが開いて感動しました。

※ここまで「従来のもの」

らしき麦種を仕込み水で溶いてから40メッシュの篩で濾して、未分解のデンプンと細かいフスマを取り除き、酵母液のみ抽出した感じにして「従来のもの」と比較しました。※水50gと種30gを混ぜて濾して酵母液62gくらい。生地はTA162くらい。

そうすると、もの凄く捏ね易く(手にベタつかなく)なって驚きました。

発酵が遅いものの「従来のもの」より上に(高く)膨らんでいるようです。

この時点で成功を確信したので、パン屋さんを真似て粉をふりました。

20分後、緊張しつつ蓋を開けたら思った以上に膨らんでてビックリ。高さが倍近くなってました。

断面、ようやく普通のパンを作れたような気がします。

らしき麦種の未分解ブツを取り除くと、見た目も味も「従来のもの」より洗練された感じになりました。しかしまだ野暮ったさがかなりあります。

あと、種はあんなに酸っぱ苦いのに、パンにすると酸っぱくも苦くもなくなるのが不思議です。

それと、パン屋さんのハード系パンとは違ってなんか普通の内相ですね。もっと高加水にすれば良いのでしょうか?

小麦粉200g、水60%、塩1%、らしき麦種10%、オーバーナイト10℃、1次発酵30℃3時間、2次発酵30℃30分くらい?

生状態で格好よくクープが開く技術を習得しました。

その過程で生地の表面を張る事の大切さを知りました。

薪窯スス切れ前、焼成30分

なるほどそうなるんですね。

2次発酵後に触りすぎ、余熱不十分、失敗パンが大きいと食べきるのが辛いので、小麦粉100gからまた出直そうと思います。

ノア8 #pirkaamam#bio#organic

常識外れの極早7月播き、夏まき小麦はどうやら生きているようです。

長靴でもぬかるんで歩けないのに鹿は歩けるんですね。

らしき麦パン種を使った記念すべき初焼き。

小麦粉100g

水58g

らしき麦パン種10g

塩2g

1次発酵30℃2時間半→焼き。膨らみは弱いものの酵母は働いている様子。

酵母密度を上げる手順はこれからなので、苦酸っぱいのが焼いたらどうなるのか、途中経過の味見が主目的です。

まだそんなに膨らまないと思って最初はフライパンで焼きましたけど、思う以上に膨らんで焼きにくいため、次は全体を温める事にしました。

小さいダッチオーブンを使用、生地からのセルフスチームで酒蒸しまんじゅうのようになりました。

断面をみると気泡があってパンみたいです。

感想

・らしき麦パン種は10%でも主張が強い。生焼けみたいなモッチリ。※追記:種は66%が水分、実質らしき麦約3%でそんなに影響があるのか疑問。

・甘い。

・酸味あり。後にも残る。※追記:後味の原因はらしき麦パン種(生)の味見の可能性大。

・苦味あり。

・塩2%は多いと感じる。

・作り置き生地の酸っぱいブツよりは遥かに美味しい。

完成途中にしては上出来でした。ちゃんとした?元種の完成はあと約1週間後です。

ノアスプリング2 #pirkaamam#bio#organic

地表の雪は解けました。地中の凍結はまだしばらく残ります。

初冬播きしたノアスプリング、初冬播きは土壌凍結の深い小雪地帯には(ほぼ枯死してしまうため)不向きな技術とされてます。

春に蒔いてDON(ドン、カビ毒)で全損するか、初冬に蒔いて冬枯れで全滅するか、いずれにしても春小麦はリスクが高すぎて撤退一択なのですが、今回ものは試しの全滅覚悟で播いてます。

ノアスプリング2 #pirkaamam#bio#organic

初冬に発芽した株は冬の間に凍死して腐って溶けてしまってると思ってたのですけど、どうやら未発芽の種や発芽して生きている株もあるようです。

もしかしたら初冬播き成功で小麦畑になるのでしょうか?

ブラックアインコーン #pirkaamam#bio#organic

この草姿を見るに、アインコーンは冬小麦(Winter Wheet)ですね。ネットに春小麦(Spring Wheet)と書き込んだ全ての人類はすぐに訂正してください。※全ての冬小麦は春まきも出来ますが冬小麦は冬小麦です。

まあ、アインコーンにもいろいろあるのかもしれませんけど。

日本酒用語に例えるなら「生酛(きもと)」1本、生酛を種とした「速醸もと(そくじょうもと)」5本。※パン種です。

ここまで来るのに約3週間、やり直しは時間の浪費が甚だしいので、2日おきに分家(旧セーブ)させてます。もうビンがいくらあっても足りないくらいです。

作り置き生地が必ず酸っぱくなるのに業を煮やし、乳酸菌・酵母関連を調べに調べ、酸味を綺麗さっぱり無くすためには酸味を究極的に出さなくてはならないことを学びました。※もっと上手な方法もあります。

結果的に毎日のように究極的に酸っぱいものを味見する羽目になっております。もうパンには程よく酸味があった方が良いのではないかと思う気持ちにもなっております。

約2週間後にふと訪れる感動的「湧付き(わきつき)」の瞬間。

らしき麦がきTA200(らしき麦種)の純らしき麦パン種です。糖度が高すぎるかと思ったTA200でも出来るんですね。

小麦粉がきTA300(加熱)

普通の小麦の糖度が気になってきて測定しました。

小麦粉TA300(非加熱) Brix 4%

水で溶いただけの小麦粉をしばらく置いてから布で濾して測定しました。

小麦粉がきTA400(加熱) Brix 21%

湯煎茹で蒸ししたものです。

小麦粉はまとまりやすくTA300だと布から水分が浸み出てこないため、水で希釈してTA400相当にしました。それでも強く絞ると布目から白濁水が出て来てしまい、細かい小麦粉粒子が屈折率での糖度測定に影響している可能性があります。らしき麦がきTA400(加熱)のBrix 20.5%の方が味覚では甘く感じます。

らしき麦がきTA300(加熱) Brix 35?%

この糖度計では糖度が高すぎて測定不能です。

※それぞれTAの値に注目し単純比較のないようにご注意ください。水分率が上がると糖度は下がります。

以下、個人的な見解です(天然純粋酵母培養を視野に入れてます)。

・酵母は糖で増殖するため、酵母を増やす目的での種継は湯種(加熱した小麦粉)の方が良いのではないか?

・糖度は水分率が低いほど高くなるため、酵母の密度を高めるなら水分率は低い方が良いのではないか?

・湯種(加熱した小麦粉)で種継をすると腐造性細菌(腐造乳酸菌、酢酸菌)の小麦粉由来侵入を防げるのではないか?※もう侵入済なら無駄ですけど。

フスマそぼろTA150(非加熱)

まん丸で密度の濃い白いコロニーは、コロニーが育つと中心から青い色に変わるので「青カビ(ペニシリウム属)」だとわかります。

これといった中心部がなく薄く白く広がるのが、クモノスカビ、ケカビの類なのでしょうか?ネット検索ではハッキリとした情報がなくて、いまいちよくわかりません。

でも、もっと色んなカビでカラフルになるかと思ってたんですけど、意外と少なく2種類しかいないように見えます。

カビは目に見えるので、そこだけ取って拡大培養すれば良いので純粋培養は簡単そうです。

餅麹TA145(非加熱) 8日目

捏ねたて常温放置のものには綺麗でわかりやすい「青カビ(ペニシリウム属)」が生えました。

表面に粘り気のある箇所がいくつかあって「枯草菌(バチルス属)」の繁殖も確認できました。

内部は酸っぱくなっていたので乳酸菌が内部で増殖していたようです。

餅麹TA150(非加熱) 12日目

捏ねてから10℃以下の場所に4日ほど置いてから常温(約17℃)の場所に移動したものです。

画像で言うと右下の方に青カビのコロニーが一つだけ出来たので取り除きました。その後のカビの発生は全くありません。「枯草菌(バチルス属)」も繁殖できずのようでした。

こうしてみると初期の低温があるかないかで結構な違いがあるんですね。