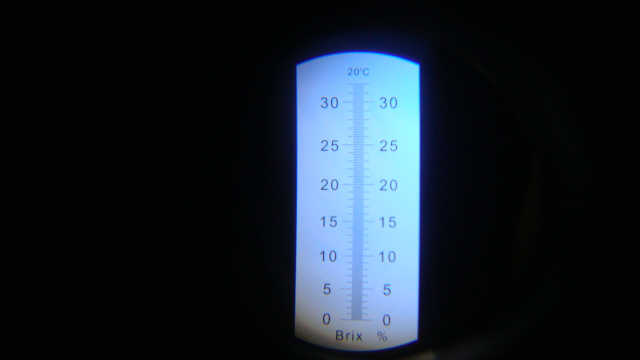

らしき麦がきの糖度測定中。

らしき麦の甘さが気になって仕方なくて糖度計(¥1,550)を購入しました。

らしき麦TA400:Brix 4%

らしき麦がきTA400:Brix 20.5%

※TA(生地収量):生地の固さ柔らかさ(粉と水の割合)を表す数値。例、TA200=粉100,水100、TA400=粉100,水300

測定時には布で濾して極力固形物を取り除きましたけど、簡易的な測定で正確ではないと思います。

それにしてもα(アルファ)化効果って凄いんですね。

らしき麦がきは冷蔵庫に2日ほど置くともっと甘くなります。その時の糖度は一体どのくらいなのでしょうか?

追記:2日後はBrix19%でした。β(ベータ)化してたんですね。人の感覚はあんまりあてにならないと知りました。

スコープ内を簡単に撮影できる事を後で知りました。

今後いろいろと測定するのが楽しみです。